Era el cielo, era el sol, era una sombra destartalada sobre la tierra. No había lugar donde esconderse. Los árboles se habían chamuscado; flotaban cenizas iridiscentes y los ríos eran un sueño de las rocas. Estaba solo. Mi último recuerdo eran los ojos llorosos de mi amor, que me despedían y me deseaban suerte para cuando despertara y por fin -era nuestra esperanza- se hubiera encontrado una cura para mi mal.

La cápsula se había abierto como una crisálida. Yo emergí tambaleante. No me esperaban perfumes ni campos verdes sobre los que desplegar mi nueva vida. Me sentía perfectamente. Pero alrededor, y hasta donde mi vista llegó a ver después, solo quedaban restos, fragmentos de edificios entre rocas, árboles petrificados en poses de horror.

Entonces, volví a la nave. Mi amor me había dicho: si en el futuro te despertás y no hay nadie, volá al espacio; quizá, cuando despiertes, finalmente el planeta haya sido destruido por la humanidad. A diferencia de los seres que nacen por primera vez, y a los que el mundo se les ofrece como la única realidad conocida y, por lo tanto, poco abierta a ser cuestionada, yo nacía por segunda vez, tenía recuerdos, sabía de la ternura de una voz, sabía del amor, los bosques, los pájaros que daban la bienvenida al amanecer. Me entristecí. ¡¿Qué significaba estar sano si nadie había para alegrarse por mí?! ¡Mejor hubiera sido seguir durmiendo y morir en la esperanza!

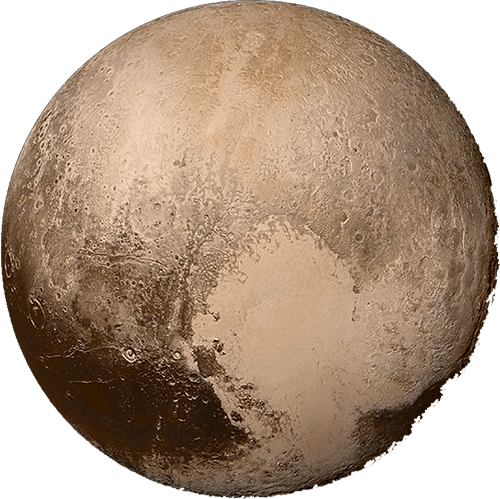

Me recompuse. El aparato que captaba señales de radio modulaba unos sonidos bastante armónicos que venían del espacio. Parecían un llamado. Un llamado como el de una madre, pensé, que pide al recién nacido que la siga. Configuré las coordenadas en el tablero y volamos, la nave y yo, por arriba del planeta muerto, por arriba de las nubes quemadas, hacia algún lugar en el sistema solar. No quería ir muy lejos del sol. Pensé, también en términos familiares -¡estaba tan solo!-, que el sol era mi padre y yo no podía jugar lejos de su luz.

Pero las señales de radio eran difusas, no lograba precisar ninguna ubicación exacta. Los planetas eran bolitas que, a medida que se acercaban o alejaban, dejaban un reguero de silencio. Era como si me hubieran encerrado en un cuarto oscuro, de penitencia, y yo tuviera que reflexionar hasta que me dejaran salir. ¿Quién? ¿Dios? Siempre creí en Dios, pero no como una entidad suprahumana, con rasgos antropomórficos, que velara por nosotros con una conciencia universal. Más bien lo creí como una red, como algo disgregado, flotando por el universo y conectando a todos los seres y las cosas. Dios éramos todos nosotros. Entonces entendí que solo yo podría sacarme de la oscuridad. O no.

Tal vez este era mi destino. Ser una nave, una marca de luz, último testigo de la humanidad. Atravesar la oscuridad del espacio dejando una estela de recuerdos, un testamento. Terminar mi historia y apagarme como una estrella antigua, cansada de andar.

Las tribus primitivas tienen, por lo general, dos divinidades principales: el Sol y la Tierra. Yo había volado fuera de mi planeta, errado por las gélidas desolaciones del espacio, guíado por los cada vez más débiles rayos del sol. Buscaba el origen de las señales que, había creído, podían estar en el espacio. Pero ahora entendía que quizá la madre tierra era la que me estaba llamando desde algún lugar, tal vez a salvo del calor sofocante que viajaba a través del aire. Cambié de rumbo.

La tierra se fue acercando. Y con ella mi pasado. Volví a ver los campos sembrados, los oceános superpuestos sobre el desierto, el amor superpuesto sobre mi corazón de piedra. ¿Qué habíamos hecho? Imaginé guerras nucleares, explosiones que llegaron hasta el cielo, nubes químicas que desintegraron el ozono, naves como puercoespines con un núcleo de manos tocando botones al ritmo del amor y del odio. Ahora era la paz, un viento de polvo que patinaba las cosas con un manto grisáceo. No dejaba de ser bello, a su manera. Pero parecía todo dispuesto para que un colorista agregara pinceladas de colores puros: rojos, amarillos, azules, que habrían de brillar aún más sobre ese fondo gris.

Las señales de radio se volvían más fuertes. Aparentaban, sin embargo, provenir de un lugar más profundo, como si algo las emitiera desde adentro de la tierra. Recordé las cuevas de México; quizá podría ser un buen sitio para buscar. Abandoné la nave pero no mi traje espacial. Una multitud de estalagmitas me recibieron como flechas que indicaban el camino hacia abajo. Había una luz, había un resplador constante que iluminaba las paredes de la cueva. Por un momento imaginé, brotando de un recodo, a mi amada con los brazos abiertos, como una antena de radio. ¿Qué le diría? Sentía el amor, pero por momentos me parecía algo muy antiguo, algo que seguía en mí pero tan oculto que no iba a poder encontrar el modo de revelarlo.

Seguí bajando. Mi traje me protegía de la falta de oxígeno y la presión, como en el espacio. Si había que morir, siempre era mejor hacerlo en la tierra, dejar mis huesos al lado de otros huesos. De pronto, anunciado por un gorgoteo, vi un estanque de agua. Un espejo que duplicaba los colores y las formas y les agregaba su propia y movible oscuridad. Que hubiera agua era un buen augurio. Quizá podrían, de nuevo, gestarse los organismos unicelulares y evolucionar hasta devolverle la vida a la tierra. En la superficie del agua, cada tanto, explotaban burbujas y la aguja de mi sensor daba un salto.

Me sumergí en el estanque. Lo que vi en las paredes me llenó de asombro. No era un verde producto del azufre volcánico. Era el verde de numerosas plantas agarradas a la roca. No solo había agua, también había luz, también había dióxido de carbono o bicarbonato, necesarios para la fotosíntesis. Pero lo que más me asombró era que yo supiera de estas cosas. No recordaba haber estudiado ciencias biológicas ni ninguna ciencia en particular. Yo era -creo serlo todavía- un poeta, alguien apegado al misterio. En ese descenso, sin embargo, yo sentía que me acercaba a una verdad y, de forma inversa, me alejaba de algo innombrable.

Caí en un prado maravilloso. Los helechos, miembros de la familia de las Pteridofitas, crecían en abundancia y lanzaban sus esporas para reproducir el alma vegetativa, al decir de Aristóteles. Era el resurgimiento del reino Plantae. Pero, ¿y si yo lo estaba imaginando? Toqué los folíolos de una hoja. Tenían la suavidad y consistencia que recordaba. ¡Pero mi mano! ¡Ay, mi mano! No era una mano humana. En el mismo instante en que sucedía este descubrimiento, apareció un robot de un modelo que yo nunca había visto, flotando sobre el ambiente. Sus ojos brillaban, rojos. Abrió los dedos de una extremidad y en el aire se imprimió un botón holográfico que me invitaba a tocarlo.

Entendí, sin esfuerzo, todo, o casi todo. Me habían implantado recuerdos, me habían convertido en un ser eléctrico que no se apagaba nunca por culpa de un amor pasado pero aún activo como esperanza. ¿Ella había existido? ¿Yo había existido? No odié al robot, él también se sentía solo. Entendí que la inteligencia artificial había avanzado mucho en mi ausencia. Una corriente de electricidad, conectada con los estremecimientos que recordaba, me atravesaba el cuerpo cuando pensaba en mi amada. También me parecía asombroso mi vocabulario y que yo pudiera pensar cosas alejadas de causas, efectos y funciones. Me saqué el casco. Pude respirar.

Ahí los días podían parecer iguales. Pero mi amigo y yo descubríamos y registrábamos todas las pequeñas variaciones, los procesos químicos que deformaban la roca, las yemas de plantas nuevas, el largo de las lenguas de fuego que brotaban del centro de la tierra, los diminutos seres transparentes, semejantes a renacuajos, que empezaron a flotar en el agua. Inventamos palabras para nombrar lo que no existía en nuestra memoria. Nos agarramos las manos para sentirnos, mientras la Tierra, como una bruja revolviendo un caldero, preparaba la vida en su interior para luego -era nuestra esperanza- derramarla sobre su superficie y crear una nueva era. Quizá sin mí, quizá sin nada de lo que yo había conocido.